| ≪ 戻る | 目次 | 次へ ≫ |

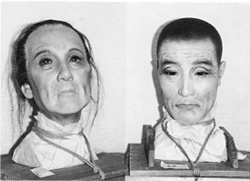

松屋のイベント・ディスプレイに使われた“生き人形”

(大正末期 3代目安本亀八・作/彩ユニオン・所蔵)

生き人形を使ったの松屋のディスプレイと人形の首。

(昭和初期/松屋・所蔵)

帝劇や歌舞伎座の観劇シーンを演出。

幕末の頃から明治にかけて、大阪・東京を中心に拡がった「生き人形」は、その素材と製法からみて日本のマネキン、とりわけ和装マネキンの成立に、重要な役割を果たしたことは明らかです。

「生き人形」と関わった人形師の中で代表的な人物は、1825年(文政8年)に同じ熊本で生まれた松本喜三郎と安本亀八(初代)であり、その元祖は松本喜三郎といわれています。喜三郎は1854年(安政元年)に大阪難波新地で「鎮西八郎嶋まわし」と題する超リアルな人形による見世物興行を開催、空前の大入りを記録して有名になりました。

喜三郎は、1857年(安政4年)に「浮世見立四八癖」と題し、人間の癖を巧みに人形化した興行でも成功します。1859年(安政6年)には長崎遊女の裸体人形を、明治に入っては1875年(明治8年)に大阪千日前で一世一代の傑作「西国巡礼三十三カ所観音霊験記」を興行しています。

同じ時期に初代・安本亀八は、1857年(安政4年)に父親の善蔵と「いろはにほへと」の文字を人形化。翌1858年(安政5年)には「天竺大人形」と称して天狗や仁王などの大人形を同じく父子で制作。明治年間に入った1870年(明治3年)には10年ぶりで亀八は「東海道五十三次道中生き人形」と題した、風景と人物で53場面をすべて制作しました。

これら幕末から明治にかけての興行は、すべて大阪難波新地で行われ、大きな評判を呼び起こしましたが、次第に大阪千日前など開催場所も拡大していきます。亀八は1875年(明治8年)には興行の場を東京に移し、明治の「生き人形」を代表する存在となっていきます。

当時の「生き人形」興行は、単に人形が生きているようにリアルであるだけでなく、その題材もユニークで人の氣を引きつけるものでした。

しかし、1900年代(明治30年代)に入って登場した、戦争の光景を売り物にした新興のパノラマ館や映画館に食われ、興行としての「生き人形」は急速に衰退の方向へとむかいます。

1868年(明治元年)大和に生まれた三代目・安本亀八は、衰退しつつあった見世物興行に代る場として、ディスプレイに「生き人形」の活路を見い出します。1904年(明治37年)のセントルイス万国博覧会、1907年(明治40年)の日英博覧会のディスプレイ用に、多くの等身大人形を制作しました。

1910年代(大正年間)に入ると、百貨店のウインドー用人形の制作と関わり、呉服屋系の伊勢丹、白木屋、松屋等から注文を受けます。なかでも銀座松屋との関係は深く、1925年(大正14年)の開店記念ディスプレイには、歌舞伎役者、女優、芸妓など100体の人形を制作します。松屋はその後、「陸軍展」「結婚風俗展」「日本舞踊展」「鎧式正飾展覧会」等の催しを相次いで開催し、さらに100体近い人形の制作を亀八に依頼しました。

銀座松屋の宮崎倉治氏によると、これらの人形は頭部が胴体から離れる仕様で、胴体部分は見えないことから同じ形をしていたこと、素材は桐の木や紙で出来ており、腕は多少可動する仕組みであったことを、雑誌「夜想」の対談で語っておられます。

こうして「生き人形」は百貨店と出会うことにより、木戸銭をとって見せる見世物人形から、人目を楽しませながら購買に結び付ける店頭ディスプレイ用人形すなわちマネキンへと、その役割を替えたのでした。このように三代目・安本亀八は、パリからマネキンを輸入し始める以前に、すでにディスプレイ分野で、独自の製法による等身大の人形を数多く制作していたのです。

しかし、これらの人形は(宮崎氏も証言されているように)和服を着せることを主体に考えられた、日本独自の形態でした。このタイプの等身大の人形は、大正年間には神戸の「谷本人形店」や芦屋の「末広屋人形店」でも製造販売されていた記録が残っています。

以上のことから、三代目・安本亀八と関西の人形店は和装マネキンの草分けであり、「島津マネキン」は西欧文化の流れを受けた洋装マネキンと、マネキン企業化の草分けに他なりません。

また歴史的にみれば、江戸末期から明治にかけて広がった見世物人形としての「生き人形」の存在と、その後の博覧会や商業空間における一連のマネキン化の流れが、等身大人形の存在を既成事実化し、その製法とも相まって、昭和におけるマネキン隆盛の基盤となったと言わざるを得ません。

そのターニングポイントとなった年は、1925年(大正14年)でした。それは京都にわが国最初のマネキン企業「島津マネキン」が発足した年であり、パリの「現代装飾産業美術国際博覧会」でマネキンが芸術として評価を受けた年であり、銀座松屋が開店して三代目亀八が100体の「生き人形」(和装マネキン)を制作した年でした。さらには荻島安二が我が国初の石膏製洋マネキンを発表した年でした。

(注:この時、荻島が制作したマネキンは少女の姉妹であり、現在でも「七彩」に保存されています。なお「生き人形」とほぼ同じ製法で等身大の人形を制作しているところが、現在でも大阪に存在しています。「重松人形製作所」では、枚方の菊人形等に取り組んでいるとのことです。)

右:荻島が制作したマネキンは少女(姉妹)

左:現存する日本製最古の洋マネキン。石膏製/1925年

制作:荻島安二

左右共に七彩に保存されている

「島津マネキン」の誕生は、島津製作所標本部と、島津良蔵という人物の存在を抜きには語れません。

1895年(明治28年)に発足した島津製作所標本部は、明治30年代後半より人体模型制作に取り組み、1907年(明治40年)に開催されたアラスカユーコン太平洋博覧会に人体模型を出品し大賞を受賞。蝋などの素材を扱う高い技術を誇っていました。大正年間に入り、標本部は熱で変形したフランス製蝋製輸入マネキンの修復を手掛けていました。

単なる修復から創作へ、さらには企業化に踏みきった担い手が島津良蔵でした。(人となりについては、「名人伝」を参照)

「島津マネキン」は1925年(大正14年)3月、京都に誕生しました。創始者である島津良蔵は東京美術学校(現在の東京芸術大学)で朝倉文夫の門下生として彫刻を学び、卒業と同時にマネキンの企業化を決意しました。しかし、当時の日本は洋服に関する基本的な知識や情報に乏しく、マネキンの創作には困難を極めました。

「島津マネキン」の発足以前には、企業の要請として、パリのマネキンの型抜き案が持ち出されましたが、島津良蔵はアーチストとしてのプライドから、この考え方を退けました。島津は、当時モダンな彫刻家として時代の先端にあった荻島安二との接点を持ち、1933年(昭和8年)には正式に島津マネキンに顧問として迎え入れました。この荻島が日本で最初の洋マネキンを創作した人です。(荻島安二の人となりについては「名人伝」参照)

当初は石膏が素材でしたが、1928年(昭和3年)には蝋製に、さらに1930年(昭和5年)に日本独自の素材と製法によるファイバーマネキンの開発に成功します。楮製紙を主素材とした製法が開発された背景は、生き人形や京人形に代表される人形制作の技術が応用されたことは明らかです。

この技術開発に大きく貢献したのが、島津マネキン誕生直後に参画した門井嘉衛でした。門井は島津時代に培ったノウハウを活かして、戦後のマネキンのプラスチック化に極めて重要な足跡を残しました。なかでも世界に先駆けてマネキンのFRP化を成しとげたことは、画期的な偉業といえましょう。

門井嘉衛が「島津マネキン」に参画した少し後の1930年(昭和5年)に、戦前戦後を通じて数々の名作マネキンを世に送り出した村井次郎が島津マネキンに加わっています。こうして「島津マネキン」は、1932年(昭和7年)12月に流れ作業による量産方式を取り入れたマネキン専門工場を設立し、工業化されます。

この年、油絵を志向しながら島津製作所標本部でマネキンの修理に携わっていた吉村勲が、島津良蔵のすすめでアトリエの一員に加わります。戦後に参画した「吉忠マネキン」で、今日でも元氣に現役を勤めている吉村は、戦後に島津とともに「七彩工芸」(現・七彩)を設立した向井良吉とともに、島津時代を今に伝える数少ない証人の一人といえましょう。

向井良吉は、1937年(昭和12年)に「島津マネキン」に加わっています。向井は戦後、島津とともに「七彩工芸」を設立し、経営者でありながら自らマネキンづくりに関わり、その後は当組合の初代理事長として、業界の発展にも寄与しました。

もう一人、島津製作所との関わりが深い作家に藤林重治がいます。藤林重治の父・鑛次郎は島津製作所標本部の下で、二代目社長・島津源蔵とともに、20世紀初頭に開始された我が国初の人体模型の研究に取り組んだ技術者でした。重治の兄・重高は、父の家業を継いで人体模型をはじめとして多様な標本模型に取り組みました。戦後は「大和製作所」(現・ヤマトマネキン)の創業者となります。重治は戦前には「島津マネキン」、戦後は「大和製作所」で原型制作に関わりました。

「島津マネキン」のアトリエには、このほかに戦時中に消息の断たれた佐治清一の名が記録されています。

右:原型を制作する島津良蔵(島津マネキン時代)

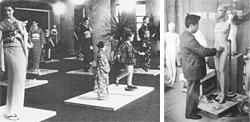

左:島津マネキン第ー回新作発表会/1933年朝日会館

島津良蔵は、新しいものを生み出す心構えと環境にこだわりました。当時の関係者が一様に語っていることから、その一端を伺い知ることができます。例えば洋マネキンを作るためには、日常生活に洋風を取り入れることの必要性を説いたこと。毎晩のように自宅に社員を迎え、マネキン論や芸術論をたたかわせるのが常であったこと。この中で純粋彫刻作家が商業美術の分野に関わることの難しさを説いたとのことです。

また、数多いクラシックレコード・コレクションの中から、当時としては前衛的だったラヴェルとかドビッシー等を聴かせたり、自らドイツ製のピアノでバッハやショパンを演奏する等、音楽通で知られていたこと。情操教育の一環として社内にマンドリンクラブをつくり、宝塚劇場で演奏したことも伝えられています。

「島津マネキン」のアトリエには、芸術やモード等に関して、その時代の先端を行く人と情報が集まる条件がつくられていました。このような島津マネキンの作家集団は、自由で伸び伸びとした環境のもとで、常に新しい刺激を享受し、マネキンづくりと関わりました。

また島津良蔵は、マネキン製造に関して、原型製作者の思いが全工程の中に反影するよう、自然な交わりによる人間関係を重視しました。例えばファイバーマネキンの時代は、マスク磨きが重要な位置を占めていましたが、極力制作者の立ち会いによる作業進行を図りました。またこのサンドペーパーによる磨き作業は、当初は男子の仕事でしたが、女子の作業範囲に組み入れる改革を行いました。

1933年(昭和8年)、「第一回島津マネキン新作発表展」が、大阪朝日会館で開催されました。そのスタッフは「島津マネキン」の人脈の豊かさを反影し、多彩な顔ぶれで構成されました。彫刻・荻島安二、美術工芸・柳宗悦、会場構成・吉田謙吉、陶芸・宇野三吾、衣裳・田中千代、藤川延子といった、いずれも時代の先端をいくアーチストやデザイナーでした。

このような新作発表展示会は、春と秋に開催されました。当初、開催地は京都、大阪、東京でしたが、次第に増え、1935年(昭和10年)以降は北海道、九州、朝鮮、満州へと拡大されました。

島津良蔵は、展示会をユーザーと服飾デザイナーの生の声を聞く場と位置付けるとともに、マネキン作家と来場者の対話を重視しました。そして展示会をマネキンの展示のみにとどめず、総合的なディスプレイをアピールする場としました。

1935年(昭和10年)には、マネキン作家と佐々木良三等の装飾デザイナーによるディスプレイ部門が創設され、店舗用什器の開発が進められました。その結果、服飾界はもとより、多くの商社から注目を集め、総合的にディスプレイをコンサルタントする方向へ発展させました。

このようにして「島津マネキン」は、1934年(昭和9年)に1400坪の敷地に600坪の工場を新築移転し、本格的な生産に入ります。さらに1937年(昭和12年)には従業員200人、年生産5000体、国内市場の85%以上の占有率を占めるまでに成長し、ピークを迎えます。繊維業界はマネキンの効用を認め、商社も輸出の対象とし、中国、旧満州、フィリピン、インド、アメリカ、ヨーロッパ等を主な取引先に、華々しく展開しました。

創始者・島津良蔵は、マネキン作家であるとともに経営者として、その視点は常に長期的かつ総合的で、グローバルでした。そして何よりマネキンに寄せる愛情はなみなみならぬものがありました。

このような華やかさの一方で、戦時色が刻一刻と深まりつつありました。1938年(昭和13年)後半からパーマの自粛が叫ばれていましたが、1940年(昭和15年)にはとうとう禁止され、男子もイガ栗頭が奨励されるようになりました。またこの年には軍服をモデルにして作られたカーキ色の国民服が制定されました。さらに7月7日には「奢侈品等製造販売制限規則」が公布され、マネキンは一体170円という価格から、賛沢品の対象にされました。

しかし島津良蔵ら首脳陣は、急遽上京して当時の商工省に陳情し、「制限規則でいうところの人形は愛玩用を目的とした高価な人形であって、衣裳展示の媒体としてのマネキンはこの政令に該当しない」と主張。いったん対象から外させることに成功しました。

また国防婦人会の「西洋人の顔を作るな」という抗議に対しても、「立体的な人間の顔にすぎない」と切り返したとのエピソードが伝えられています。

しかしながら1941年(昭和16年)、第二次世界大戦の勃発とともに島津は軍需工場となり、マネキン部も同様に海軍関係の仕事として樹脂応用による船舶計量器の生産を余儀なくされました。マネキンは国策に沿うイメージで統制され、画一的な国民服を普及するための道具や、航空関係のテスト用という、夢のない目的に使用されました。

島津製作所内部では、国策に沿ってマネキン事業を休止し、全社あげて軍需生産に入るべきとの説が台頭しましたが、島津良蔵は徹頭徹尾存続を主張し続けました。しかしながら1943年(昭和18年)4月に操業停止し、翌年には完全にマネキンの製造販売を休止するに至ったのです。

左:島津マネキンの1935年新作(荻島安二・作)

右:「島津マネキン新作品展覧会」DM(1935年)

「島津マネキン・新作展」での記念撮影

(島津良蔵を中心に、吉村、佐々木、佐治氏等)

島津マネキン最盛期のマネキン(1)(荻島安二・作、1938年)

島津マネキン最盛期のマネキン(2)(吉村勲・作、1938年)

我が国で初めて洋装マネキンに取り組んだ「島津マネキン」の誕生とほぼ時を同じくして、和装マネキンが人形店を中心に作られ始めていました。草分け的存在の「京屋人形店」をはじめ、「永徳斎」「東京マネキン」「彩光マネキン」等について、入手できた資料をもとに紐解いてみました。

1915年(大正4年)、芦屋駅前で燃料・雑貨商を営んでいた21歳の堀兵馬は、店の近くにあった「末広屋人形店」の人形制作工程に興味を持ちました。末広屋人形店は職人二人という小さな規模の店でしたが、等身大の店舖用人形を作っていました。堀兵馬はここの店主であった岩田正義の要望に応え、店舗用人形の外販を引き受け、九州、四国、下関方面を行商に近い形で売り歩きました。

そんなある日、堀兵馬は大阪・御堂筋のショーウインドーで見た和装人形の美しさにすっかり魅せられてしまいました。この人形は神戸の「谷本人形店」の加藤という名の人形師の作によるものでした。谷本人形店は主として雛人形と五月人形を作っていましたが、この人形店には後の平和マネキンの創業者である末次政一郎が勤めていました。

1927年(昭和2年)4月、堀兵馬は芦屋に「京屋人形店」を開業します。この京屋という店名は、兵馬が高級京呉服をイメージして名付けたと伝えられています。翌年3月、兵馬は「谷本人形店」から仕入れたマネキン7体を、岡山天満屋に勧業大博覧会出品用として売却しました。これが兵馬にとっての初売り経験でした。岡山から芦屋に帰ったその足で、谷本人形店を訪れ、在庫の人形40体余りを全部買い取りました。こうして兵馬の足取りは東京、大阪、名古屋等の百貨店に向けられました。

堀兵馬の実兄である堀平馬は山口に住んでいましたが、弟のすすめでマネキン業にかかわることになり、一カ月間芦屋で修業の後、1928年(昭和3年)4月、小倉市に「京屋人形店」を創業、マネキンの貸付け販売を開始しました。平馬は九州一円と山口県の販売圏を得たことによって、九州全域を歩いて呉服店の動向をつぶさに把握し、マネキンの需要が関東、関西から九州に波及することを身をもって感じ、マネキン業に賭ける決意を固めました。

商売をするには、まず自分を売り込まなければならない、一軒また一軒と歩き、根氣よく、熱心に相手の意見を聞くことに努めたと「京屋」の初代社長・堀平馬の経験は今に伝えられています。

この「京屋人形店」には、創業当時から末次政一郎が参加しています。末次は神戸の「谷本人形店」で人形製作の技術を習得した根っからのスペシャリストであり、厳しい姿勢をもった技術者です。1949年(昭和24年)に「京屋人形店」が再開設立された際にも、マネキンの製作・修理に至る技術全般を担当するために参加しています。

一方、弟の堀兵馬は販路を北海道まで拡大し、マネキンの京屋の名は全国に行き渡っていきました。1930年(昭和5年)兄の平馬とともに「(株)京屋人形店」を大阪を本拠地として設立し、事業の充実と拡大を図ります。そして翌年、平馬の長男・正夫(現・京屋相談役)が17歳で「京屋人形店」に入社します。

この頃になると和装の高級化が進み、和装マネキンの品質向上が求められるようになります。マネキン原型の良否は、即販売に大きな影響をもたらしたことから、原型師選びは重大事でした。下ぶくれのふっくらした頬、黒い円らな瞳、小さな可愛い口元、俗にいううりざね顔が当時の和装マネキンの象徴でした。胴体は日本人特有の胴長、寸胴型が標準とされました。

そして、キリッと引き締まった襟足、ゆったりとした胸元、帯が締めやすいように胸から腰にかけて綿を入れ、弾力性をもたせたとのことです。「京屋の50年史」では、この時代の京屋の和装マネキンを、顔も胴体も職人の器用な手先で一つ一つ入念に作られる、一種の芸術品のようなものであったと伝えています。

左:戦時色の深まりつつあった1939年のマネキン(島津マネキン/島津良蔵・作)

右:島津マネキン最盛期のマネキン(3)(佐治清一・作、1938年)

島津マネキン最盛期のマネキン(4)(村井次郎・作、1938年)

「京屋人形店」が大阪に進出した1930年(昭和5年)は、京都の「島津マネキン」がファイバー製洋マネキンの開発に成功した年であり、東京では三代目永徳斎(山川岩雄)がマネキンの研究に着手した年でした。「永徳斎」は1853年(嘉永6年)以来の雛人形と甲胄屋の老舖で、先代の永徳斎は人形作りの名人といわれた人でした。

(注:二代目永徳斎は1928年(昭和3年)に71歳でこの世を去りました。)

三代目永徳斎がマネキンに進出する下地としては、叔父に当る人がアメリカから帰国して、雛人形を作る合い間に、浴衣を着せるための「生き人形」を作っていたということがあります。その人形は腕は軟質ゴム、目は硝子の玉眼、頭は素焼で髪は植えつけ、胴体はファイバーだったと伝えられています。

三代目永徳斎は、日本橋の三越にあった七歳の女の子のマネキンを手本としながら、水の谷先生に付いて彫塑を学び、二年間の研究の後に1932〜33年に製品化を実現しました。製法は、桐のオガクズを松ヤニで固めて、型を抜いたもので、かなりの重量でした。その後1930年代半ばには、従業員100人の規模に成長しました。

「東京マネキン」(現・トーマネ)の初代社長である岩下亀之助は、「永徳斎」の甲冑師であり、マネキン部門の責任者でした。1934年(昭和9年)に、当時マネキンの販売会社であった「関東マネキン」が負債で支払い不能となった経営を引き継ぎ、社名を「東京マネキン」と改めて、「永徳斎」の暖簾分けによってスタートしました。

岩下は当初マネキンと関わることに消極的でした。岩下の念願は日本最高級の飾り鎧の職人になることでした。しかしマネキン部が手不足のため雛人形部の岩下に半年間ほど手伝うよう命令が下りました。岩下はこれを強く拒否しましたが、兄弟子の広岡氏(現・日本甲胄会会長)から「貴方が一度も手掛けたことのない研究をさせてくれて、給料は従来どおりくれるという話なのですがねえ」といわれ、その一言に自分の視野の狭さに氣付き「明日から一生懸命マネキンに取り組みます」と答えました。この先輩の一言が、岩下の終生の仕事となるマネキンと、「東京マネキン」の今日につながったのです。

「東京マネキン」は、創業当時は「永徳斎」の代理店として、マネキンを仕入れて販売していましたが、1930年代半ば(昭和10年代)になって、注文に間に合わない状態の「永徳斎」に、自社ブランドのマネキンを卸すようになりました。その後、何らかのトラブルによって「永徳斎」は「東京マネキン」との取引を停止します。

隆盛を誇った名門「永徳斎」は、その後1958年(昭和33年)に倒産し、業界から姿を消しました。

「東京マネキン」は、1940年(昭和15年)に工場が火災にあい、それを契機に当時の世情から社名を東京金属塗装工業所と改め、防毒マスクの吸収筒に国防色のラッカーを吹きつける仕事などの軍需産業が70%を占め、マネキンは仕上げと修理だけを行っていきました。

京都では、1933年(昭和8年)に中村菅一郎によって「彩光マネキン」が創業しました。現在の「彩ユニオン」で、代表取締役の沢井サクは、中村菅一郎夫人です。

中村は骨董品店を営んでいた資産家で、京都市長や小林一三氏らとも親交がある事業家でした。「島津マネキン」出身の松橋新七・一郎兄弟によって1928年(昭和3年)に京都に創業した「松橋人形店」へも出資をしていました。資金は出すが口は出さない立場を貫き、マネキン事業そのものには氣乗りしませんでしたが、事情により自ら和装マネキンの製造販売を行う会社を始めたのです。

1930年代半ば(昭和10年代)に入ると、和装マネキン業界も次第に同業者が乱立の兆候をみせはじめ、価格競争が激化しはじめました。1937年(昭和12年)4月、共倒れを防ぐために五店が統合し、新会社「(株)大同人形店」(大阪市東区瓦町)を設立することになりました。

参加したのは「京屋人形店」「末広屋人形店」「相野人形店」「松橋人形店」「小野人形店」で、代表取締役・松橋一郎、専務取締役・堀兵馬、常務取締役に相野、小野の両人、監査役・堀平馬が選ばれ、従業員200人でスタートしました。支店も札幌、東京、名古屋、京都、大阪、広島、高松、小倉、博多、京城に設置するなど、順調でした。

しかし経営陣の意見対立、そのほか内的要因により、また日中戦争開始にともない戦時経済体制突入という外的要因の悪化も重なって、1939年(昭和14年)に、わずか二年で「大同人形店」は解散へと追い込まれてしまいました。

解散と同時に、堀兵馬は大阪で「(株)京屋人形店」を単独で発足。堀平馬も再び小倉で「(株)京屋人形店」を発足させ、九州一円に朝鮮、台湾を加えてテリトリーとしました。

そうした中で名古屋では、現在の「(株)サガ」社長・高橋栄一の父・正二が「東亜マネキン」の社名でマネキンの製造販売を開始。戦争で営業活動が不可能となった1943年(昭和18年)まで続行されました。

永徳斎の子供マネキン(島津マネキンが扱っていた)

1940年(昭和15年)「奢侈品等製造販売制限規則」公布に続き、国民服が制定されました。この軍服をモデルにしたカーキ色のごとく、日本は社会全体が国防色に染められていきました。

一方、アメリカでは国内のデザイン界やフランスからの亡命者を中心に、この年アメリカ版「ヴォーグ」が発刊されました。戦火のためにファッションの火を絶やすことがなかったという事実は象徴的です。

1941年(昭和16年)12月8日、そのアメリカとイギリスに対して、日本は宣戦布告し、太平洋戦争へと突入していきました。この年には衣料統制がいちだんと進み、衣料切符の実施、成年婦人の軍事教練開始により、モンペ姿が多くなりました。防空頭巾、ゲートルの非常時服装が奨励され、外出時には男女とも防空服装が義務づけられました。

“欲しがりません勝つまでは”の思想は、装うことの楽しみを退け、夢や憧れを呼びおこすマネキンは不要とされました。マネキンの需要は途絶え、マネキン業者の転廃業が相次ぐようになりました。

1942年(昭和17年)になると、その傾向はより顕著となり、マネキン企業として最も長い歴史を持つ「島津マネキン」でさえ、19年という短い歳月で幕は閉じられました。行く手を阻んだ要因が戦争であったという事実は、マネキン、ディスプレイというものが平和とともに共存するものであることを、歴史は証明しています。

戦前、マネキンとともに生きてきた先輩諸氏の、断念を余儀なくされた無念の思いは、想像に余りあります。日本のマネキン界は、その段階で消減したかに見えましたが、創造精神は、平和を回復した戦後に見事に再生しました。

その最も顕著な現象が再生の早さでした。そのことは何よりもマネキンに寄せる情熱の深さを意味しています。住む家も着る物も食べる物さえ不自由な終戦直後の荒廃しきった状況下で、夢や憧れの対象であるマネキンの再生を発想したことに意味があります。

モードの都でありマネキンを生み出したパリでも、1945年の平和な時代の到来に、再びモードを世界に広げようという合い言葉で、「モードの劇場」展が企画され、世界を巡回しました。これには著名なデザイナーやアーチストが多数参加しました。マネキン作家であるジャン・サン・マルタンとエリアーヌ・ボナベルは、この展覧会のために、針金と石膏を使った小さなマネキンを制作しました。

それは、ファンタジックで美しい小舞台に、妖精のように華麗なマネキンが、エレガントな服を着てポーズするという、夢を現実の姿に置き換えたような展覧会でした。

このように、人間が衣食住に対する厳しいまでの欲求を根源的に持っている以上、ある意味で美しく装いたいという願望は、生きていくための心の支えともなるのです。

荒廃しきった街に、魅惑的な服を着たマネキンが立つ……この原風景から、人間が何故マネキンを必要としてきたかを解くカギがあると思われます。

| ≪ 戻る | 目次 | 次へ ≫ |